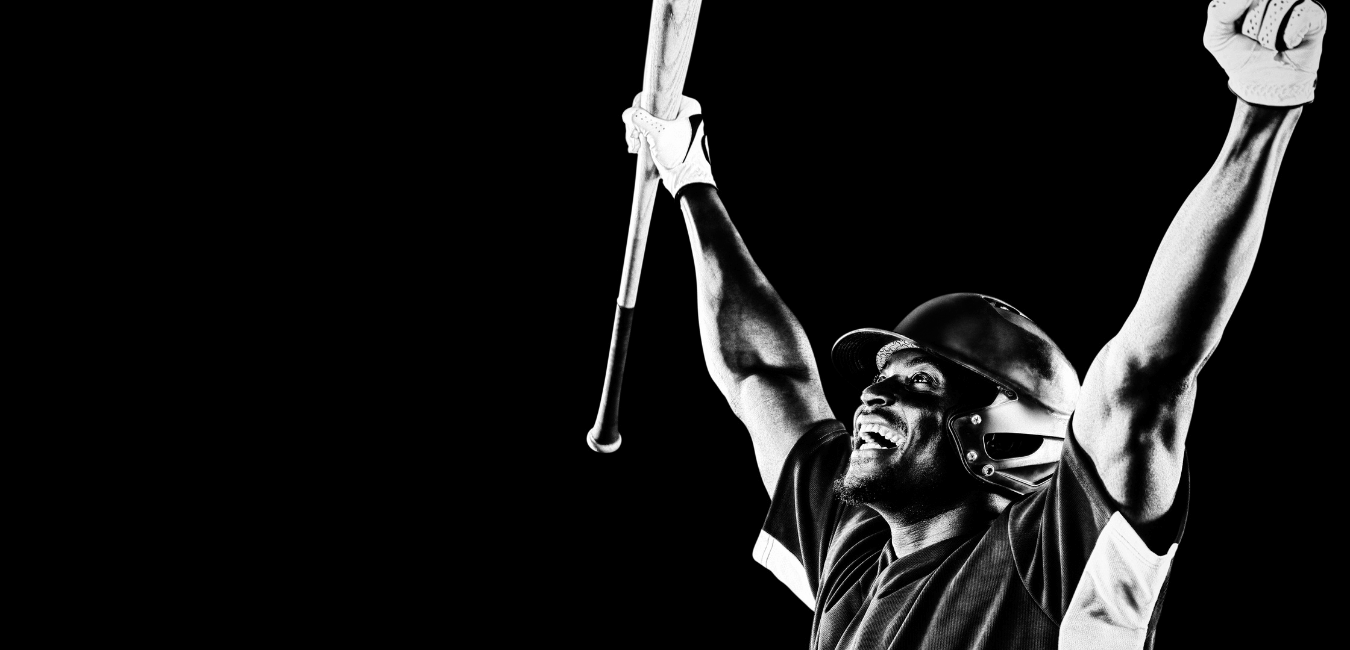

MLB交流戦(インターリーグ)は、アメリカンリーグとナショナルリーグの垣根を越えて行われる、メジャーリーグ最大級のイベントです。

普段は対戦しないチーム同士が激突することで、ファンにとっては毎年新鮮な驚きと興奮をもたらします。

本記事では、MLB交流戦の仕組み・歴史・戦略・注目カード・観戦のコツまでをわかりやすく解説。

日本プロ野球の交流戦との違いや、ア・リーグとナ・リーグの文化的な背景も詳しく比較します。

この記事を読めば、MLB交流戦をより深く理解し、次の試合がもっと面白くなるはずです。

ファン必見。MLB交流戦の魅力を、戦略と文化の両面から徹底的に探っていきましょう。

MLB交流戦とは?その基本と歴史をわかりやすく解説

MLB交流戦(インターリーグ)は、アメリカンリーグとナショナルリーグのチームが直接対戦する、メジャーリーグならではの特別なイベントです。

ここでは、その基本的な仕組みや歴史的背景、そして2023年から導入された全チーム対戦方式についてわかりやすく解説します。

MLB交流戦(インターリーグ)の概要

MLB交流戦とは、普段は別々のリーグで戦うアメリカンリーグ(ア・リーグ)とナショナルリーグ(ナ・リーグ)のチーム同士が対戦する仕組みを指します。

1997年に初めて導入され、現在ではメジャーリーグ全体のスケジュールに組み込まれた重要なシリーズのひとつです。

ファンにとっては、普段見られない組み合わせが見られる貴重な期間であり、チームにとってもリーグを超えた真剣勝負の場といえます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 開始年 | 1997年 |

| 対戦形式 | ア・リーグとナ・リーグが直接対戦 |

| 特徴 | 普段見られない対戦カードの実現 |

MLB交流戦は、リーグの垣根を越えた戦いを通して新たなドラマを生み出す特別な期間です。

交流戦が始まった背景と1997年導入の理由

MLBが交流戦を導入した背景には、ファンの興味をさらに高める狙いがありました。

それまでア・リーグとナ・リーグのチームは、ワールドシリーズでしか直接対戦することができませんでした。

しかし、1990年代に入り、リーグ全体の人気拡大とテレビ放映の多様化が進む中、普段見られないカードを増やすためにインターリーグが誕生したのです。

| 導入目的 | 内容 |

|---|---|

| ファン層拡大 | 普段見られない対戦を増やし、新たな視聴層を獲得 |

| エンタメ性向上 | 都市間や地域ライバル戦を演出 |

| リーグ全体の均衡化 | リーグ間の戦力差を測定する機会を創出 |

1997年の導入は、単なる制度変更ではなく、MLBが“エンターテイメントスポーツ”として進化した象徴的な瞬間でした。

2023年からの全チーム対戦方式とは?

2023年から、MLBでは全チームが交流戦で互いに対戦する新方式が導入されました。

これにより、ア・リーグとナ・リーグの全30チームが、シーズン中に少なくとも1回は互いに戦うことになります。

以前は、一部のチームとしか対戦しない制限がありましたが、この改革により、ファンはより幅広いカードを楽しめるようになりました。

| 変更点 | 内容 |

|---|---|

| 導入時期 | 2023年シーズンから |

| 対戦範囲 | 全30チームが全チームと1度は対戦 |

| 目的 | リーグ全体の多様性と公平性を高める |

全チーム対戦方式は、メジャーリーグをよりグローバルで公平なリーグへと進化させる一歩といえます。

MLB交流戦の仕組みとルールを徹底理解

ここでは、MLB交流戦の具体的な仕組みやルール、スケジュール構成について解説します。

日本の野球ファンにとっても分かりやすいように、ア・リーグとナ・リーグの構造の違いも踏まえて整理します。

どのチームがどのように対戦するのか

MLB交流戦では、各チームが他リーグのすべてのチームと少なくとも1シリーズ(3試合程度)を戦います。

この仕組みにより、全チームが互いに顔を合わせる機会が増え、リーグ全体の競争バランスが改善されました。

| 要素 | 内容 |

|---|---|

| 対戦チーム数 | 全29チームと対戦(自リーグ含む) |

| 交流戦シリーズ | 各カード3試合前後で構成 |

| 期間 | 主に5〜6月に集中して開催 |

交流戦期間中は、同一都市や地域のライバル戦が特に注目されます。

ア・リーグとナ・リーグの違いをおさらい

ア・リーグとナ・リーグの最大の違いは、「DH制(指名打者制)」の採用有無でした。

ア・リーグでは投手が打席に立たない一方で、ナ・リーグでは2022年まで投手が打者としてプレーしていました。

現在は全リーグでDH制が統一されましたが、その名残はチームの戦略や選手構成に今も影響を残しています。

| 項目 | ア・リーグ | ナ・リーグ |

|---|---|---|

| DH制 | 採用(1973年〜) | 2022年まで非採用、現在は統一 |

| 戦術傾向 | 打撃重視のチーム構成 | 守備・投手運用を重視 |

このリーグ文化の違いこそが、交流戦をより戦略的で奥深いものにしています。

全チーム対戦によるスケジュールの組まれ方

全チーム対戦方式が導入されたことで、MLBのスケジュール構成は大きく変化しました。

以前よりも同地区対戦の回数が減少し、その分交流戦カードが増えています。

これにより、リーグ全体で公平な試合数が確保され、プレーオフ進出の可能性がよりオープンになりました。

| 構成要素 | 試合数 |

|---|---|

| 同地区チームとの対戦 | 52試合(以前より減少) |

| 同リーグ他地区との対戦 | 64試合 |

| 他リーグとの交流戦 | 46試合 |

スケジュール改革によって、ファンはより多彩なチーム同士の対戦を年間を通して楽しめるようになりました。

このように、MLB交流戦は単なる「お祭り的イベント」ではなく、リーグ全体の構造や戦略を左右する重要な制度なのです。

日本プロ野球の交流戦との違いを比較

日本のプロ野球(NPB)でも「セ・パ交流戦」が行われていますが、MLBの交流戦とは目的も仕組みも大きく異なります。

ここでは、両者の違いを比較しながら、ファンにとっての魅力やそれぞれの特徴を詳しく見ていきましょう。

目的・形式・順位への影響の違い

日本の交流戦は、セ・リーグとパ・リーグの「リーグ対抗戦」として行われています。

一方、MLB交流戦は、単なるリーグ対抗ではなく、リーグの垣根を越えた「全チーム交流型」の仕組みです。

つまり、NPBは「どちらのリーグが強いか」を競う意味合いが強く、MLBは「全ファンが多様な対戦を楽しむ」ことを目的としています。

| 項目 | MLB交流戦 | NPB交流戦 |

|---|---|---|

| 目的 | 全チームが交流し、リーグの多様性を広げる | セ・リーグとパ・リーグの対抗戦 |

| 対戦方式 | 全チーム対戦方式(2023年〜) | リーグ間総当たり(2005年〜) |

| 順位への影響 | シーズン順位に反映 | 交流戦順位を独立して表彰 |

MLBは“楽しむための交流戦”、NPBは“勝つための交流戦”という違いがあるのです。

セ・リーグ/パ・リーグとア・リーグ/ナ・リーグの関係

日本のセ・リーグとパ・リーグの関係は、MLBのア・リーグとナ・リーグに似ていますが、制度面では違いがあります。

特に、MLBでは両リーグの運営組織が統一されており、審判制度やルールも共通化されています。

一方、NPBではセ・パ両リーグの運営方針が部分的に異なり、独自色を残しています。

| 要素 | MLB | NPB |

|---|---|---|

| リーグ運営 | MLB機構で一元管理 | セ・リーグとパ・リーグで運営差あり |

| ルール | 全リーグ共通(DH制統一) | セ・リーグはDHなし、パ・リーグはDHあり |

| チーム数 | 30チーム(各15) | 12チーム(各6) |

MLBは統一されたルールの中で多様性を楽しみ、NPBはリーグごとの個性を残している点が面白い比較ポイントです。

どちらがファンにとって魅力的?徹底比較表

どちらの交流戦が面白いかは、ファンの視点によって異なります。

「競争の熱さ」で選ぶなら日本の交流戦、「カードの多様性」で選ぶならMLB交流戦が魅力です。

| 比較項目 | MLB交流戦 | NPB交流戦 |

|---|---|---|

| 試合数 | 約46試合/シーズン | 18試合/シーズン |

| 魅力 | 普段見られない対戦カードの実現 | リーグ間の真剣勝負 |

| 特徴 | 全チーム対戦で多様性重視 | 短期集中の“お祭り感” |

MLBは世界の野球文化を体現し、NPBは日本らしい“粋”と競争を重んじる構造と言えます。

注目の対戦カードと地域ライバル戦(ダービー)

MLB交流戦の見どころの一つが、地域に根ざしたライバルチーム同士の激突です。

同じ都市や州を本拠地に持つチーム同士の対戦は、地元のプライドをかけた戦いとして毎年大きな注目を集めます。

サブウェイ・シリーズ(ヤンキース vs メッツ)

「サブウェイ・シリーズ」は、ニューヨークを本拠地とするニューヨーク・ヤンキースとニューヨーク・メッツの対戦です。

その名の通り、両チームの本拠地を地下鉄(サブウェイ)で行き来できることから名づけられました。

アメリカでも屈指の注目カードであり、街全体が野球一色になるほどの盛り上がりを見せます。

| 要素 | 内容 |

|---|---|

| 開催地域 | ニューヨーク |

| 特徴 | 伝統ある両チームの“都市ダービー” |

| 雰囲気 | 観客席が両チームファンで二分される熱戦 |

サブウェイ・シリーズは、MLB交流戦の象徴ともいえる“地域の誇りをかけた戦い”です。

フリーウェイ・シリーズ(ドジャース vs エンゼルス)

カリフォルニア州ロサンゼルスを本拠地とするドジャースとエンゼルスの対戦は「フリーウェイ・シリーズ」と呼ばれています。

この名称は、両球場を結ぶ高速道路(フリーウェイ)に由来します。

近年では、大谷翔平さんがこのシリーズで注目を集め、全米中のファンが試合を見守るようになりました。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 開催地 | ロサンゼルス |

| 特徴 | 西海岸を代表する2チームの激突 |

| 注目ポイント | 大谷翔平さんの古巣対決で話題に |

フリーウェイ・シリーズは、スター選手と地域文化が交錯する“現代型のダービー”です。

その他の注目ライバル対戦まとめ

MLBには他にも多くの地域ライバル戦があります。

どのカードも地元ファンの情熱が強く、交流戦のハイライトとして盛り上がります。

| シリーズ名 | 対戦カード | 特徴 |

|---|---|---|

| ベイ・ブリッジ・シリーズ | アスレチックス vs ジャイアンツ | サンフランシスコ湾を挟んだライバル対決 |

| クロス・タウン・クラシック | ホワイトソックス vs カブス | シカゴを二分する伝統の都市戦 |

| I-70シリーズ | カージナルス vs ロイヤルズ | ミズーリ州内の名門対決 |

地域性と歴史が絡み合うライバル戦こそ、MLB交流戦を“文化的イベント”に昇華させる原動力です。

交流戦を戦略的に見る!監督とチームの思惑

MLB交流戦では、普段とは異なるリーグのチームと戦うため、戦略や采配に独自の工夫が求められます。

この章では、監督やチームがどのような視点で交流戦に臨むのか、その戦略面を徹底的に解説します。

リーグの違いが生む戦術の差

ア・リーグとナ・リーグのチームは、もともと戦い方に違いがあります。

特にDH制(指名打者制)の有無によって、打線の組み方や投手交代のタイミングが変わります。

かつてはナ・リーグの球場で行われる試合では投手も打席に立つ必要があり、ア・リーグの監督にとっては戦略上の大きな課題でした。

| リーグ | 特徴的な戦術 | 影響する要素 |

|---|---|---|

| ア・リーグ | 打撃中心の戦術 | DH制により、代打や守備交代が少ない |

| ナ・リーグ | 守備・投手重視 | 投手交代と代打のタイミングが勝負を左右 |

リーグ文化の違いがそのまま戦略に表れるのが、MLB交流戦の醍醐味です。

データ分析と采配の妙

近年のMLBでは、データ分析に基づいた采配が一般的になっています。

特に交流戦では、普段対戦しない相手のデータをどう読み解くかが勝負の分かれ目です。

監督やコーチは、打者のスイング傾向や投手の配球パターンなどを事前に分析し、最適な守備シフトや打順を組み立てます。

| 分析対象 | 戦略への応用例 |

|---|---|

| 打者の傾向 | 守備シフトの最適化(例:右打者の引っ張り傾向) |

| 投手の球種配分 | 特定の打者に強い投手を起用 |

| チームの走塁傾向 | けん制・送球戦略の調整 |

“数字の裏側”を読む力が、監督の評価を大きく左右する時代になっています。

DH制の有無が生む駆け引き

現在は全リーグでDH制が統一されましたが、交流戦では依然として「DH制をどう活用するか」が重要なテーマです。

DH(指名打者)は、投手の代わりに打席に立つ選手のことを指します。

この制度の有無によって、試合展開が大きく変わります。

| 戦術要素 | DHありの場合 | DHなしの場合 |

|---|---|---|

| 打線構成 | 長打力のある選手を起用し得点力アップ | 投手の打席を考慮し、守備重視の布陣 |

| 投手交代 | 打順を気にせず投手交代可能 | 代打起用のタイミングが重要 |

| ベンチ戦略 | 選手起用の幅が広がる | 采配次第で試合の流れが変わる |

DH制は単なるルールではなく、チーム戦略を決定づける「思想」そのものなのです。

ファン必見!MLB交流戦の楽しみ方ガイド

MLB交流戦は、野球ファンにとってシーズンの中でも特にワクワクする期間です。

普段は交わらないチーム同士が戦うことで、新しい発見や感動が生まれます。

ここでは、交流戦をより楽しむための観戦ポイントと準備のコツを紹介します。

試合をより深く楽しむための視点

試合を見るときは、単に得点シーンだけでなく、「監督の采配意図」や「選手の対応力」に注目するのがおすすめです。

普段とは異なる相手との対戦では、選手の順応力や柔軟性が問われます。

たとえば、初対戦の投手に対して打者がどう対応するかを見るだけでも、野球の奥深さを感じられます。

| 注目ポイント | 楽しみ方の例 |

|---|---|

| 監督の采配 | 選手交代のタイミングや守備シフトに注目 |

| 選手の対応力 | 未知の投手や球場環境への順応 |

| チーム戦略 | リーグ文化の違いによる戦い方の差 |

「なぜこのタイミングで代打を出したのか?」と考えながら観戦すると、プロの戦略が見えてきます。

チーム戦力を見極めるポイント

交流戦期間中は、チームごとの総合力を比較する絶好の機会でもあります。

特に注目すべきは「投手力」と「打撃バランス」です。

この2つのバランスが取れているチームは、交流戦後も勢いを維持する傾向があります。

| 評価ポイント | チェック項目 |

|---|---|

| 投手力 | 防御率、奪三振率、リリーフ陣の安定性 |

| 打撃力 | チーム打率、本塁打数、出塁率 |

| 守備力 | 失策数、守備範囲、守備率 |

数字の裏にある“チームカラー”を見抜くことで、観戦がより一層面白くなります。

初めて観戦する人への準備チェックリスト

MLB交流戦を初めて観る人にとっては、事前準備が楽しみを左右します。

試合日程や対戦カードを事前に確認し、観戦グッズや服装を整えておくと快適です。

| 準備項目 | 内容 |

|---|---|

| 対戦カードの確認 | MLB公式サイトで日程・球場をチェック |

| チケット購入 | 公式サイトまたはStubHubなどの販売サイト |

| 服装 | 動きやすく、気候に合わせた服装 |

| 持ち物 | チケット・水分補給・応援グッズ |

観戦準備を整えるだけで、試合当日の没入感がまるで違います。

“ただ観る”から“体感する”に変わる瞬間こそ、MLB交流戦の本当の楽しみ方です。

交流戦がMLB全体に与える影響とは?

MLB交流戦は単なるイベントではなく、リーグ全体の構造や勢力図を変えるほどの影響を持っています。

ここでは、リーグの勢力関係、プレーオフ戦略、そしてファン文化の広がりといった多角的な視点から、その影響を詳しく見ていきましょう。

リーグの勢力図の変化

交流戦の結果は、ア・リーグとナ・リーグのどちらが優勢かを示す指標になります。

例えば、交流戦で多く勝ち越したリーグは、シーズン後半の勢いを保ちやすい傾向があります。

これは、交流戦がチームの自信や戦略の成熟度を測る“試金石”となっているからです。

| 影響項目 | 具体例 |

|---|---|

| リーグ全体の評価 | 交流戦の勝率によって「強いリーグ」が明確化される |

| チーム士気 | 交流戦で好成績を残すとチーム全体の勢いが上がる |

| 戦略への影響 | 他リーグの戦術を学び、チーム戦略の幅が広がる |

交流戦は、リーグ全体の勢力関係を左右する「見えない競争」でもあるのです。

プレーオフ・ワールドシリーズへの波及

交流戦は、プレーオフやワールドシリーズにも大きな影響を与えます。

他リーグの強豪と戦うことで、チームは新たな戦略を磨き、ポストシーズンでの準備が進むのです。

実際、交流戦で好成績を残したチームが、その年のワールドシリーズに進出するケースは少なくありません。

| 影響項目 | 内容 |

|---|---|

| 戦略面 | 異なるリーグの戦術を学び、柔軟な戦略を構築 |

| 選手経験 | プレッシャーの大きい試合で選手の経験値が向上 |

| ホームアドバンテージ | 交流戦勝率が高いリーグがワールドシリーズで有利に |

2003〜2016年には、交流戦勝率が高いリーグがワールドシリーズのホームアドバンテージを得ていました。

つまり、交流戦の結果が“世界一”を決める舞台にまで影響していたのです。

新たなスター選手の発掘とファン拡大効果

交流戦は、普段注目されない選手にとって“全国区デビュー”のチャンスでもあります。

他リーグのファンに自分の実力を見せることで、新たなファン層を獲得できるのです。

たとえば、無名だった若手投手が強豪チームを抑えて一躍脚光を浴びる――そんなドラマが毎年のように生まれています。

| 要素 | 具体的な効果 |

|---|---|

| 選手の認知拡大 | 他リーグファンにも実力をアピールできる |

| チーム人気の上昇 | 対戦をきっかけに新規ファンが増加 |

| MLB全体の魅力向上 | リーグ間の垣根を超えたストーリーが生まれる |

交流戦は、新たなスターとファンを生み出す“物語の舞台”でもあるのです。

MLB交流戦を体感しよう!観戦準備と情報収集のコツ

MLB交流戦を最大限楽しむには、観戦前の準備と情報収集が欠かせません。

ここでは、チケット購入から観戦当日の持ち物、さらには日本からでも楽しめる方法まで、実践的なポイントを紹介します。

チケット購入・日程確認の方法

まずは試合日程と対戦カードをチェックしましょう。

最新情報はMLB公式サイトや各チームの公式サイトで確認できます。

人気カード(例:ヤンキース vs メッツなど)は早期に売り切れるため、チケットはできるだけ早めに確保するのがポイントです。

| 確認項目 | おすすめサイト |

|---|---|

| 試合日程・カード | MLB公式サイト(mlb.com) |

| チケット購入 | StubHub、Ticketmaster、vividseats |

| チーム情報 | 各球団公式ページ、ESPN、スポーツナビ |

観戦計画は“早めのチェック”が鉄則です。特にライバル戦は即完売することもあります。

現地観戦を快適にする持ち物と服装

球場観戦では、気候や地域によって必要な持ち物が変わります。

特にナイトゲームでは冷えることがあるため、軽い上着を持参すると安心です。

また、観戦グッズを持ち込む場合は、球場ごとの持ち込みルールを事前に確認しましょう。

| 項目 | ポイント |

|---|---|

| 服装 | 気温差に対応できる重ね着スタイル |

| 持ち物 | チケット、帽子、水、モバイルバッテリー |

| 注意事項 | 飲食物・大型バッグの持ち込み制限に注意 |

快適な観戦環境を整えることで、球場の雰囲気を心から楽しめます。

日本からでも楽しめる観戦スタイル

現地に行けなくても、MLB交流戦を楽しむ方法はたくさんあります。

MLB公式の配信サービス「MLB.TV」では、全試合をリアルタイムまたは見逃し配信で視聴可能です。

さらに、SNSやチーム公式YouTubeをフォローすれば、ハイライトや舞台裏の映像も楽しめます。

| 観戦方法 | 特徴 |

|---|---|

| MLB.TV | 公式配信サービス。ライブ・録画どちらも視聴可能 |

| DAZN・ABEMAなど | 日本語解説つきで人気カードを配信 |

| SNS・YouTube | 試合のハイライトや選手インタビューを無料で視聴 |

自宅でも現地でも、交流戦の熱気をリアルに体感できる時代です。

“観る”だけでなく、“参加する”気持ちで楽しむのがMLBファンの流儀です。

まとめ|MLB交流戦がファンに与える価値とは

ここまで、MLB交流戦(インターリーグ)の仕組みや歴史、戦略、そして観戦の楽しみ方まで幅広く解説してきました。

最後に、MLB交流戦が私たちファンにとってどんな意味を持つのかを整理して締めくくりましょう。

異なるリーグが交わる“特別な瞬間”

MLB交流戦は、ア・リーグとナ・リーグという異なる文化が交わる場です。

普段は対戦しないチーム同士がぶつかり合うことで、ファンに新鮮な驚きと発見をもたらします。

それはまるで、異なる音楽ジャンルがコラボレーションして新たなハーモニーを生み出すような瞬間です。

| 要素 | 価値 |

|---|---|

| 対戦カードの新鮮さ | ファンにとって未知の組み合わせが楽しめる |

| 戦略の違い | リーグごとの文化が交錯し、新たな戦術が生まれる |

| エンタメ性 | 地域性・物語性を含んだ熱戦が展開される |

交流戦は、野球の枠を超えて「文化が交わる瞬間」を私たちに見せてくれる特別な舞台なのです。

戦略・文化・選手を通してMLBをより深く知る

交流戦を通じて見えてくるのは、MLBという組織の奥深さです。

戦略の違いだけでなく、各チームが築いてきた文化、選手の個性、ファンの応援スタイルなど、すべてが絡み合ってMLBを形づくっています。

その背景を知ることで、単なる試合観戦から「野球という文化を体感する時間」へと変わります。

| 視点 | 得られる理解 |

|---|---|

| 戦略的視点 | 監督や選手の采配意図を読み解ける |

| 文化的視点 | 球団ごとの歴史や地域文化の違いを感じられる |

| 選手の視点 | 挑戦や進化の過程を通して人間ドラマを楽しめる |

MLB交流戦は“スポーツ×文化×戦略”が融合した総合エンターテイメントです。

次の交流戦で注目すべきポイント

次回の交流戦をさらに楽しむために、以下のポイントを意識して観戦してみましょう。

視点を変えるだけで、1つの試合から得られる学びや感動が何倍にも広がります。

| 注目ポイント | 見るべき要素 |

|---|---|

| チーム戦略 | 監督の采配やデータ分析の使い方 |

| 選手の成長 | 普段と異なる相手に挑む姿勢や対応力 |

| リーグの傾向 | どちらのリーグが優勢かを結果から読み解く |

MLB交流戦は、“今この瞬間”を楽しみながら、未来のスターや新たな戦略を発見できる舞台です。

そして何よりも、交流戦を通して世界中のファンが野球というスポーツでつながることが、最大の価値と言えるでしょう。

普段とは違う視点で野球を見れば、きっとMLBがもっと好きになるはずです。